Com uma temática de um maior empoderamento e liberdade feminina, Jessica Jones apresenta a primeira série de uma protagonista feminina ao Panteão de heróis da Marvel. Com a proeza de manter o clima mais sombrio como o de Demolidor, a série foge dos clichês de seriados femininos que sempre se apegam em algum romance, apresentando a nossa investigadora particular numa Hell’s Kitchen bem ao estilo noir. Porém peca em elementos chaves da trama, como núcleos de apoio e na desconstrução da personagem ao longo dos excessivos 13 episódios.

Desde que sua curta jornada como super-heroína terminou em tragédia, Jessica Jones (Krysten Ritter) tem reconstruído sua vida pessoal e carreira como uma detetive particular em Hell’s Kitchen. Atormentada por autodepreciação e um forte caso de estresse pós-traumático, Jessica luta contra demônios que vem de dentro de si e os de fora, usando suas habilidades para aqueles que precisam… Principalmente se eles estão dispostos a pagar a conta

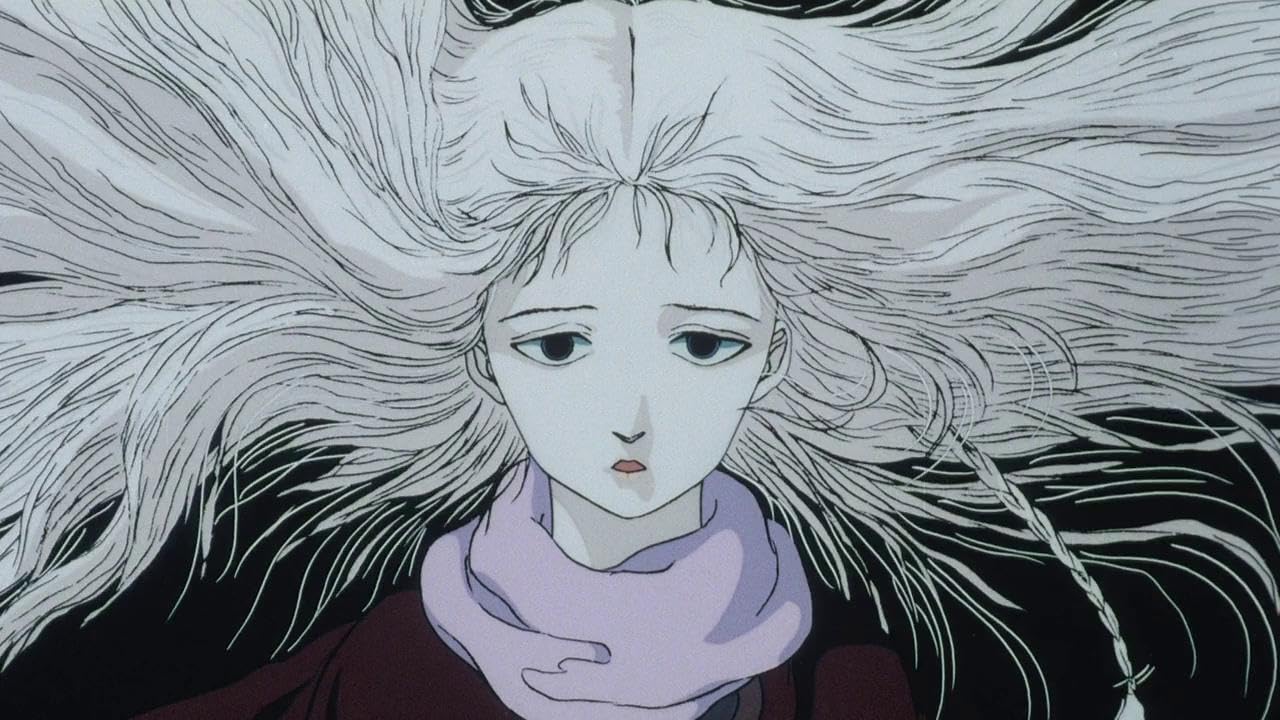

Com o tema de abuso e objetificação (não necessariamente apenas sexual) Jessica exprime o sentimento de sentir-se usada e privada de suas próprias vontades, desenvolvendo os impactos dessas experiências na vida da protagonista. Sempre à penumbra dos fantasmas de seu antigo algoz: Killgrave (David Tennant), um britânico dotado com o poder de obrigar qualquer pessoa a fazer sua vontade com apenas um comando de voz. Inclusive fazendo suas vítimas se matarem ou matar qualquer outra pessoa. Jéssica no passado durante suas aventuras como heroína fora possuída pelo vilão e usada como bibelô e uma arma letal sob influência do poder de Killgrave, e desde a sua fuga das mãos dele vive à sombra dessas lembranças.

Com a produção e roteiros de Melissa Rosenberg, que já tivera trabalhado em The OC e Dexter, a série nos coloca em um clima Noir – na verdade um neo-noir – de escritório de detetive cheio de garrafas de whisky barato, investigações via internet e celular, ruas escuras e uma protagonista pouco simpática. Porém já por volta do quinto episódio já não temos mais esses elementos, deixando apenas a caça à Killgrave realmente em voga. E isso fez falta para estabelecer um pouco mais a personalidade da heroína e deixar um pouco de lado os flashbacks.

David Tennant está espetacularmente odioso como Killgrave, roubando a cena e o carisma dos outros personagens quando ele dá o ar da graça – particularmente alguns personagens são de fazer o relógio andar devagar por serem tão chatos, como Jeri e Trish. Com uma personalidade extremamente egoísta e pedante, Killgrave mostra como apenas um poder mental pode ser tão difícil de derrotar. Não há saídas para sua dominação, e isso fica claro com as inúmeras tentativas de confrontá-lo durante os 13 longos episódios da série. Não fica muito claro como funciona tal dom, explica-se ser um vírus emitido pela voz que afeta o cérebro de suas vítimas, porém um fone de ouvido bem colocado inibe tal vírus – e pensamos, por que não tivemos essa ideia antes ou usamos uma pessoa surda contra ele?

Com um bom tema chave, Jéssica Jones tenta desenrolar outros fatores para contemplar seus 13 episódios da primeira temporada. Longos 13 episódios de 50 e tantos minutos. Friso esse detalhe – que não é pequeno – pois é um dos maiores problemas da série. O tom detetivesco, como anteriormente falado, é deixado de lado e os episódios passam a focar apenas em Killgrave e os planos falhos para capturá-lo. E por vezes vemos essas “falhas” nos planos de Jéssica como tática para ter conteúdo para os 13 episódios. Ok, as falhas não estavam lá à toa pois contribuíram para enriquecer ainda mais o vilão, mas, em contrapartida, desconstruía a nossa protagonista. Chegando até a um momento em que o espectador deixa de lado todo o drama e empatia por Jéssica perdendo toda a credibilidade na inteligência da detetive com tamanha falta de preparo em algumas situações. Como no caso da prisão de isolamento acústico de Killgrave. Tudo isso nos faz pensar que a série poderia ser melhor se tivesse alguns episódios a menos.

Principalmente quando esses episódios se prendem a Trish (Rachael Taylor), Simpson (Will Traval) e Jeri Hogarth (Carrie-Anne Moss). Jéssica Jones peca em não conseguir deixar realmente interessante esses pequenos núcleos à volta do plot principal, com momentos em que você pensa em acelerar o vídeo para passar tais situações – como todas as vezes em que a mãe de Trish aparece. Entretanto o outro núcleo de moradores do prédio de Jéssica, seus vizinhos Malcolm (Eka Darville) e Robyn (Colby Minifie), ganham o espectador pelo carisma mesmo com os traços irritantes de Robyn, elementos que funcionam bem em colorir e arejar um pouco mais a série. Porém o personagem que realmente faz a produção andar é Luke Cage (Mike Colter). E isto que ao mesmo tempo é interessante se torna um problema para a personagem Jéssica.

Os melhores momentos da série são os em que Cage está. No princípio, ainda conhecendo os personagens, Luke ajuda a construir Jones para nós. Não só nas demonstrações de independência da heroína, que inclusive propõe algumas vezes ao seu aliado e parceiro um sexo intenso e casual – impensável em outras séries com heroínas femininas água com açúcar e moralistas que vemos por aí – mas também no sentimento de culpa que assombra Jéssica pelo passado vivido com Killgrave. E no fim, após a dominação do próprio Killgrave, Luke volta dar ação com emoção na série que vinha de episódios modorrentos. Cria uma sensação de que apenas a personagem feminina não seria capaz de lidar com a situação sozinha, o que ela realmente faz, mas a sensação de que ela não teria carisma para levar esses 13 episódios sozinha fica claro pela necessidade de Luke e Killgrave na história.

Percebemos as limitações de orçamento devido aos restringidos e frígidos efeitos especiais, mas isso não chega a ser um problema, apesar da curiosidade que temos em conhecer os poderes de Jessica. Nossa protagonista além de todas as questões aqui abordadas, ela não faz questão de ser simpática com ninguém e isso colabora para sua construção autodestrutiva pelo sentimento de culpa que ela possui. Achando que se afastando dos outros criará menos problemas, porém com o desenrolar dos episódios, evoluções e desconstruções, ela fica parecendo apenas ser uma pessoa antipática.

Jéssica Jones argumenta num tom pouco colorido e sombrio, assim como a outra série em conjunto da Netflix e Marvel, Demolidor. As séries dialogam através de Claire Temple (Rosario Dawson) e sabíamos que a ligação entre ambas viria em algum momento pois eles formarão os Defensores em 2017. Mas quando isto acontece comparações entre as séries são inevitáveis e percebemos algumas diferenças, principalmente nos protagonistas.

Lógico, eles são diferentes em sua essência, mas vemos um sentimento de não querer matar as pessoas nos dois personagens – muito mais forte no Demolidor – mesmo com pessoas morrendo em seus arredores. Mas em Jessica Jones o detalhe do suicídio de Hope Shlottman (Erin Moriarty) liberar a heroína de seus motivos de inocentá-la e portanto de deixar Killgrave vivo, depois de muito errar e levar pessoas a morrerem por sua falta de preparo em capturá-lo vivo, não só deixa Jones como uma heroína incompetente – o que faz sentido para a personalidade auto-destrutiva que ela vai continuar tendo – mas também dá um gosto ao espectador de inutilidade das várias cenas e episódios em que ele viu Jéssica parecendo querer manter algum princípio.

Essa discussão em tirar ou não a vida de alguém é muito debatida em Demolidor. É sua questão essencial, o que dá um verdadeiro princípio ao personagem, fazendo-nos perguntar sobre qual é o papel de quem tem o poder de salvar ou tomar vidas quando bem entender. O que faz uma pessoa ser um herói ou um vilão. Isso é pincelado em Jéssica Jones, mas no momento em que percebemos que ela só queria mantê-lo vivo por interesse, e quando esse interesse não existe mais, toda a discussão – e todos os longos minutos gastos para construir isso – se perdem como lágrimas na chuva. O que ajuda a deixar a série Jéssica Jones patamares abaixo de sua série co-irmã Demolidor.

Entre erros e acertos Jésica Jones amplia o panteão urbano de heróis da Marvel, e reafirma o tom mais sombrio das séries da produtora em conjunto da Netflix, abordando temas importantes e interessantes. Porém as desconstruções não planejadas de Jéssica aliadas com um núcleo de apoio fraco, quebra o clima da produção. Jones, como personagem fica no meio termo, trazendo amor e dúvidas ao espectador sem realmente ter o propósito de tal. Enfim, fica a certeza que a série poderia ser melhor com alguns episódios a menos, mas mesmo assim não perde seu brilho e nem o valor do seu propósito.